Samedi 3 novembre, pour la séquence 2018, à l’invitation de la mairie de Cailhau et des amis d’Achille Laugé et grâce au soutien de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, l’association ariègeoise « Rencontres de Montségur », a permis au public venu en nombre d’assister aux conférences extrêmement sérieuses données par des intervenants exigeants sur l’histoire du catharisme dans notre région.

Raymond Richard relatait les destins croisés (sans jeu de mots) des deux frères ennemis que furent au 13° siècle Chabert de Barbeira et Olivier de Termes.

Patrick Ducome revenait sur l’historiographie de la Mémoire grâce à la démonstration exceptionnelle et à distance de l’historien Michel Roquebert sur ce constat que «La torture et la disparition des Cathares résultaient d’un système et non d’un accident de l’histoire ou d’une bavure! »

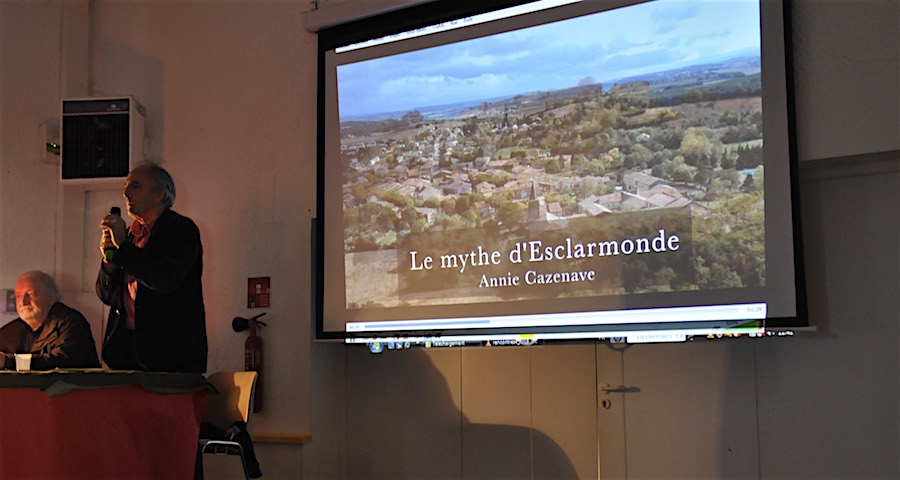

Annie Cazenave, historienne, ingénieur CNRS, bien connue en France et à Foix où elle réside, a conquis l’auditoire par son intervention très vivante sur le « mythe d’Esclarmonde de Foix. »

Gilles-Henri Tardy de La Roque d’Olmes, ancien diplomate et historien des religions, développait comment en passant par les Yézidis et les Bogomiles, le catharisme a pu s’implanter en Languedoc, suivi du billet d’Eric Delmas, venu de Carcassonne, pour poser quelques petites questions ponctuelles pour éclairer la réflexion.

En conclusion de cette journée d’Etudes, Olivier Cébe, secrétaire de la société du souvenir et des études cathares, livrait un vibrant réquisitoire fort documenté sur l’identité et l’unité de notre territoire titré « Moyen âge… en eaux troubles ».

Ce qu’il y a de remarquable dans cette Journée de Cailhau est la formidable adhésion des publics pour se retrouver unis pour une journée complète avec repas de midi et même du soir afin de prolonger les échanges. Grâce à sa formule inédite, elle promet avec les « Rencontres de Montségur » de devenir un incontournable rendez-vous des chercheurs et des curieux de l’histoire.

Qualifiés d’hérétiques, de cathares ou de parfaits par ceux qui les dénoncent, ils se nomment eux-mêmes bons hommes et bonnes femmes et leurs fidèles, bons croyants. On a lancé contre eux une vaste croisade…

Qualifiés d’hérétiques, de cathares ou de parfaits par ceux qui les dénoncent, ils se nomment eux-mêmes bons hommes et bonnes femmes et leurs fidèles, bons croyants. On a lancé contre eux une vaste croisade…