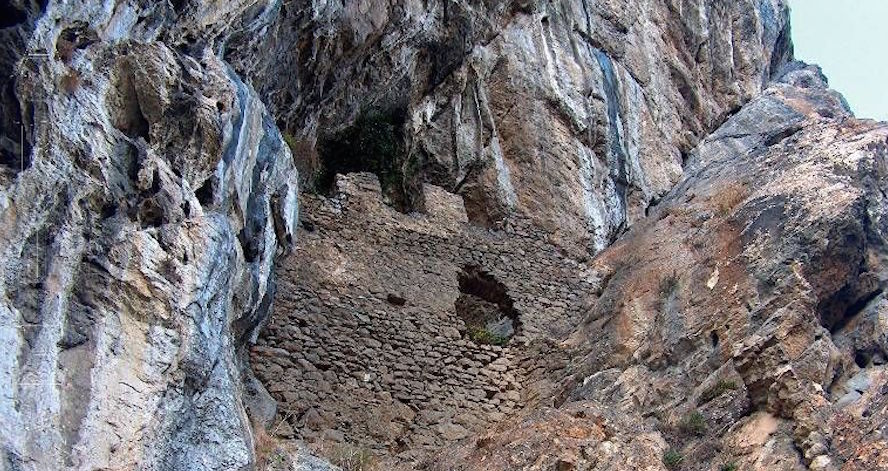

On parle souvent en Ariège de châteaux et de grottes mais rarement des spoulgas qui sont pourtant nombreuses dans la HauteAriège. Les spoulgas sont des grottes barrés d’un mur, elles sont toujours « perchées » profitant de leurs défenses naturelles.

On en trouve quelques unes dans les montagnes d’Europe centrale et Méditerranéenne, ainsi qu’au Proche-Orient, mais elles sont particulièrement nombreuses dans les Pyrénées.

C’est dans un acte en date du 27 Janvier 1213 (Concile de Lavaur) – dans lequel le comte de Foix Raymond Roger de Foix remet toutes ses terres à Pierre le Catholique (Pierre II) roi d’Aragon avant la bataille de Muret – que l’on a connaissance de 12 « castra » (châteaux) et 6 » cauna » (grottes) : Soulombrie, Ornolac, Verdun, Arnave, Alliat et Subitan. Mais, une prospection menée par Florence Guillot (Vestiges et traces troglodytiques médiévaux autour de Tarascon-sur-Ariège – 2011) a permis d’en découvrir une vingtaine d’autres non mentionnées dans les actes de la documentation écrite.

C’est l’historien Adolphe Garrigou qui le premier au XIXème, s’intéresse aux grottes fortifiées de l’Ariège, et leur donne le nom de «spoulga», une contraction du latin spelunca, qui signifie antre, grotte. « ce sont en quelque sorte des châteaux peu coûteux construits au XIIème siècle alors que l’expansion rapide du nombre des fortifications comtales devaient poser de sérieux problèmes de financement aux Comtes de Foix » explique Florence Guillot. Elles complétaient en fait le systême défensif du Comté de Foix.

Quelques spoulgas en Ariège

La spoulga de Baychon (commune de Miglos) – La spoulga de Soulombrie – La spoulga d’Ornolac (Ornolac-Ussat-les-Bains) – La spoulga de Verdun – La spoulga d’Alliat – La spoulga de Campanal sous le château de Montréal-de-Sos à Auzat – La spoulga de Bouan – La grotte des Eglises (Ussat) – La grotte de l’Ermite (ussat) – La grotte sous Calamas (Niaux) – La spoulga de Niaux – Le SR 23 – La grotte de Sibada n°1 – La grotte du TGV de Sinsat – La spoulga de Verdun…

Les spoulgas de Bouan sont les mieux conservées. Elles sont citées dans les textes pour la première fois en 1272 et appartenaient aux comtes de Foix. Situées à 500 m au nord de Bouan, entre Ussat-les-Bains et Sinsat , elles sont visibles depuis la RN 20. On y aperçoit bien l’entrée de l’une d’elle et son mur crénelé.

D’après l’histoire, le « trésor introuvable » de Montségur n’est pas un mythe et il pourrait être caché dans une spoulga, peut être une de celles de Bouan..

La légende du trésor cathare :

Le trésor cathare aurait transité par une spoulga de la vallée de l’Ariège avant d’aller au château d’Usson en Donezan puis probablement en Lombardie où se trouvait encore une communauté cathare. (En avoir +)

http://www.larcat.fr/public/?code=spoulgas-de-bouan

Credit photo : photoariege.com / jp.pomies