La Journée internationale pour les droits des femmes, comme tous les ans c’est le 8 mars, elle fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l’ONU.

Mais avec l’affaire Harvey Weinstein en octobre 2017 le mouvement contre les violences sexuelles faites aux femmes et le #metoo #BalanceTonPorc, une digue s’est rompue et a libéré un flot de paroles trop longtemps contenues.

Ce 8 mars 2018 a donc un accent particulier, et mérite que l’on s’y arrête un instant.

La Journée internationale pour les droits des femmes a été officialisée en 1977 et trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Cette journée est issue de l’histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain. Le , une Journée nationale de la femme (National Woman’s Day) est célébrée aux États-Unis à l’appel du Parti socialiste d’Amérique. Cette journée est ensuite célébrée le dernier dimanche de février jusqu’en 1913

En 1910 à Copenhague, l’Internationale socialiste adopte l’idée d’une « Journée internationale des femmes » sur une proposition de Clara Zetkin (Parti social-démocrate d’Allemagne) et Alexandra Kollontaï (menchevik du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, future Commissaire du Peuple), sans qu’une date ne soit avancée. Cette journée est approuvée à l’unanimité d’une conférence réunissant 100 femmes socialistes en provenance de 17 pays.

La première Journée internationale des femmes est célébrée l’année suivante, le et revendique le droit de vote pour les femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Des rassemblements et manifestations ont dès lors lieu tous les ans.

Les insurgées de l’époque sont des femmes ordinaires de toute origine et de toutes conditions : ouvrières, mères de famille, femmes de soldats, françaises, russes, voyant leurs droits mais également leurs valeurs ignorés.

Au cours de l’Année internationale de la femme en 1975, les Nations Unies ont commencé à célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars. En 1977, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant la Journée des Nations Unies pour le droit de la femme et la paix internationale, reconnaissant le rôle important de la femme dans les efforts de paix et dans le développement.

Mais la journée internationale pour les droits des femmes c’est aussi l’occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays et de leur communauté.

Cette année également nous tenions à signaler l’opération « ruban blanc », une initiative lancée par la Fondation des Femmes qui met en place une campagne de collecte pour soutenir les victimes dans leur besoin d’assistance : #MaintenantOnAgit.

Chaque année un thème différents est abordé, en 2018, cette journée internationale des droits des femmes est placée sous le thème des « activistes rurales et urbaines » qui transforment la vie des femmes.

Depuis plusieurs années nous avons adopté la résolution de parler des femmes ariégeoises.

Bien sûr on ne peut pas parler de toutes les femmes alors nous avons décidé de parler de celles classées dans notre Who’s who, il faut faire un choix. Mais on le sait il y en a beaucoup d’autres.

Elles sont journaliste, historienne, femme politique, chef d’entreprise, artiste peintre, photographe ou écrivain et elles sont au classement des 99 premiers « Ambassadeurs de l’Ariège sur le Net ». Alors qui sont ces femmes qui, par leur notoriété sur le web, font la promotion de l’Ariège.

Commençons bien entendu par un hommage à une grande artiste peintre, Mady de la Giraudière, disparue il y a quelques jours mais qui restera à jamais gravée dans la mémoires des ariégeois. Une grande dame que nous avions eu le bonheur de rencontrer pour une série de portraits que vous pouvez voir sur notre site.

Perrine Laffont bien sûr notre jeune «bosseuse» qui a fait vibrer les ariégeois lors de 3 runs de légendes lors des JO en Corée du Sud.

Floriane Caux, photographe qui, par son talent sait transporter les regards dans un univers onirique.

Marie Cantagrill ,violoniste concertiste soliste, elle est la directrice artistique de l’Orchestre de Chambre d’Ariège.

Bénédicte Taurine, Lavelanetienne, enseignante et syndicaliste et nouvellement députée .

Anne Brenon, ariégeoise de coeur, historienne et auteur de nombreux ouvrages sur le catharisme. Elle aussi fut première de notre classement.

Claudine Palhiès, Directrice des Archives départementales de l’Ariège aujourd’hui à la retraite et chargée de cours à l’Université de Toulouse-Le-Mirail, qui nous avait gentiment reçu pour une visite passionnante des archives.

Martine Crespo dont on ne présente plus les excellentes croustades.

Annie Fachetti anciennement chargée de communication à Ariège Expansion, ce qui lui avait valu d’être , durant de nombreux mois à la première place de notre who’s who et qui est maintenant chargée de Mission chez MADEELI, l’agence régionale de développement export innovation.

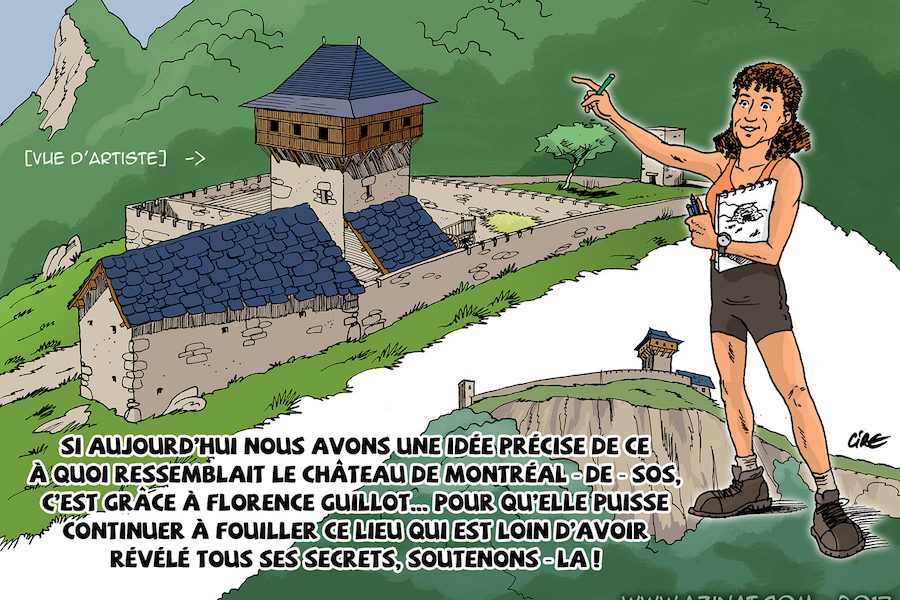

Florence Guillot Directrice de la Maison des Patrimoines d’Auzat et Docteur en Histoire et Archéologue en charge des fouilles archéologique du château de Montréal de Sos.

Denise Déjean, écrivain et conteuse ariégeoise.

Françoise Pancaldi, Maire Adjointe à la Mairie de Pamiers et Déléguée à la Communauté de Communes du Pays de Pamiers.

Cécile Dupont, rédactrice en chef de la Gazette Ariégeoise

Josette Elay qui a mis l’Ariège au centre de son roman « Secrets de granit ».

Ce jeudi 8 mars 2018, nous rendons donc hommages à ces femmes et toutes les autres qui font de l’Ariège un département où la réussite n’est pas un vain mot.