Sujet d’actualité, parfois sensible ou brûlant, le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares organisera trois semaines thématiques en octobre autour de l’histoire de l’immigration.

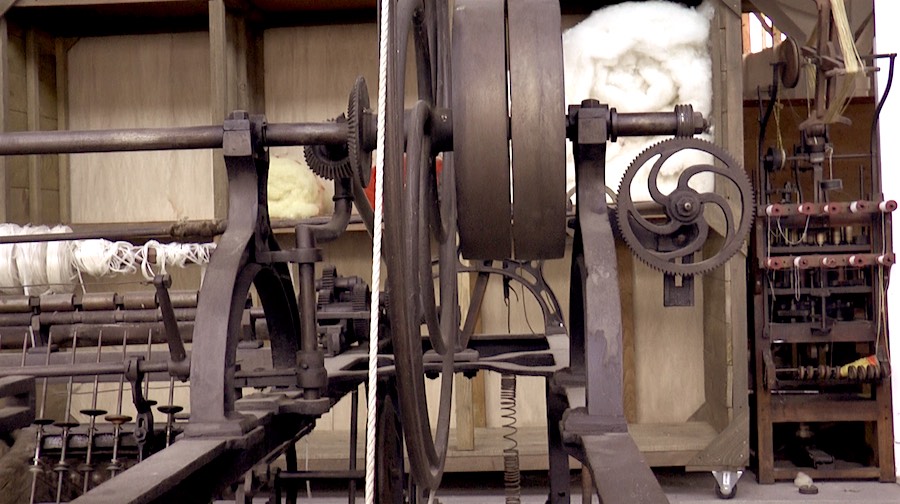

Dans le cadre de son projet de «Valorisation de l’histoire industrielle», l’association va amorcer un travail d’inventaire des friches textiles, mais aussi une collecte de mémoire des acteurs qui ont fait cette histoire. Ce projet prendra alors en compte les différentes vagues d’immigration et de travailleurs immigrés.

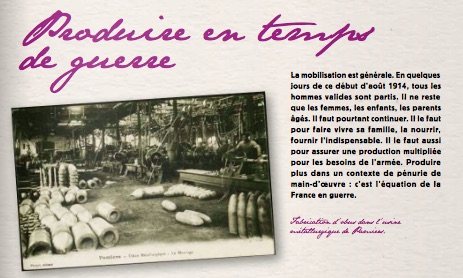

En effet, plusieurs milliers de travailleurs étrangers venus d’Espagne, d’Italie, du Portugal ou encore du Maghreb ont comblé le manque de main-d’œuvre dans les usines. La population du Pays d’Olmes est ainsi une population multiculturelle qui a su intégrer autochtones et étrangers. L’immigration est en majorité venue des douloureux évènements historiques ayant traversé l’Europe mais l’industrie textile et son besoin de main d’œuvre y sont aussi pour beaucoup, marquant de son empreinte l’histoire sociale du territoire.

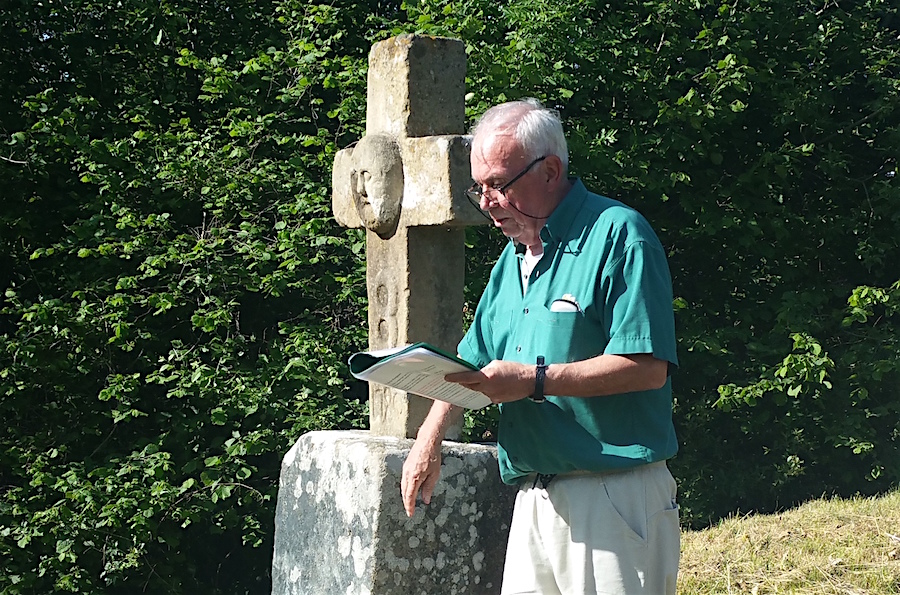

Du 1° au 22 octobre, trois communes du Pays d’Olmes vont recevoir une programmation thématique riche et variée. Lavelanet, Villeneuve d’Olmes et Saint-Jean d’Aigues-Vives recevront l’exposition « Histoire de l’immigration en France », conçue par l’historien Gérard Noiriel. « Une exposition qui témoigne de la manière dont l’immigration a façonné la France d’aujourd’hui, en jouant un rôle essentiel dans son développement démographique, économique, social et culturel ». Il nous fera l’honneur de sa présence le dimanche 15 octobre sur Villeneuve d’Olmes, pour une conférence suivie du théâtre documentaire Chocolat Blues, inspiré de son ouvrage Chocolat clown nègre. Des moments d’échange et de réflexion seront organisés dans ces trois communes, et souligneront un travail mené avec la Ligue de l’enseignement, qui animera les cafés-philo autour du thème « Pourquoi avons-nous peur des immigrés » ?

La première semaine d’animation sur Lavelanet prendra place au Cinéma Le Casino, et sera l’occasion de saluer le partenariat avec L’Orchestre de Chambre d’Hôte et le Cinéma autour du projet L’ALIM – Authentique Lieu Image et Musique, projet restitué lors de la soirée de clôture sur Saint-Jean d’Aigues Vives.

Les soirées d’ouverture et de clôture seront l’occasion de souligner tous ces partenariats, comme celui qui rapproche le Pays d’art et d’histoire de l’Université Jean Jaurès, avec la présence très appréciée de Laure Teulières, historienne et maître de conférences en histoire contemporaine. Ces moments seront aussi un moyen de valoriser cette histoire par la danse ou le chant avec un spectacle de flamenco ou l’histoire chantée de l’exil avec le duo Fraj/Lopez. Mais ce programme ne serait pas complet sans l’accompagnement des associations locales Découverte Terres Lointaines et l’APFERA qui sauront faire voyager nos papilles !

Un flyer sera disponible en office de tourisme et présentera le programme complet.

Pour tous renseignements et réservations :

Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares 05 61 05 52 03

www.pyreneescathares-patrimoine.fr

Crédit photo : Jacques Jany