Eglise semi-rupestre (une partie de sa construction est enserrée dans les rochers) à trois niveaux, Notre Dame de Vals est connue pour les fresques romanes qu’elle renferme. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis le 19 novembre 1910 et sa croix de pierre à l’extérieur l’est depuis le 2 mars 1959

Dédiée à Sainte Marie elle est originale par sa construction sur trois niveaux et particulièrement intéressante par les remarquables fresques romanes qui décorent la voûte de l’abside.

Dédiée à Sainte Marie elle est originale par sa construction sur trois niveaux et particulièrement intéressante par les remarquables fresques romanes qui décorent la voûte de l’abside.

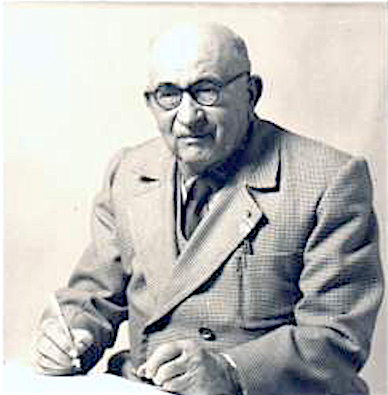

Ce site a été révélé par l’abbé Julien Durand qui, nommé curé de Vals en 1945, procéda à diverses fouilles archéologiques autour de l’église jusqu’en 1970, année de sa disparition. Il fit ressortir l’importance de l’occupation humaine – depuis la fin de la protohistoire – ainsi que les traces d’un probable lieu de culte antique.

Il découvrit les fresques romanes de l’église en 1952, créa l’Association des Amis de Vals en 1959, puis le premier musée en 1964.

Une église sur trois niveaux

Une nef inférieure, dans la roche, est prolongée par une abside rectangulaire abritant des fresques romanes. La nef inférieure, appartenant à un probable édifice préroman, est la partie la plus ancienne. On y trouve toutefois deux dalles funéraires du XVIIIème siècle : celle de la comtesse de Lascaris de Vintimille et de sa mère, qui habitaient à Vals dans une maison fortifiée encore visible, non loin de l’église. Une autre dalle funéraire est celle de l’Abbé Durand, inventeur des fresques en 1952 et premier archéologue du site. L’abside, quant à elle, date du XIème siècle et a été voûtée au début XIIème siècle.

Une nef inférieure, dans la roche, est prolongée par une abside rectangulaire abritant des fresques romanes. La nef inférieure, appartenant à un probable édifice préroman, est la partie la plus ancienne. On y trouve toutefois deux dalles funéraires du XVIIIème siècle : celle de la comtesse de Lascaris de Vintimille et de sa mère, qui habitaient à Vals dans une maison fortifiée encore visible, non loin de l’église. Une autre dalle funéraire est celle de l’Abbé Durand, inventeur des fresques en 1952 et premier archéologue du site. L’abside, quant à elle, date du XIème siècle et a été voûtée au début XIIème siècle.

La nef supérieure, a été remaniée à plusieurs époques, en particulier au XIXème siècle où elle a été surélevée. En 1887 on y installe des vitraux, portant les armes du marquisat de Portes.

Une chapelle haute caractéristique du XIIème siècle est surmontée d’une tour-donjon élevée vers le XIVème siècle. La croix accrochée sur la tour, classée en 1959, est une croix discoïdale provenant de l’ancien cimetière médiéval.

De véritables et magnifiques fresques

Réalisées au début du XIIème siècle, elles avaient été dissimulées par plusieurs couches d’enduits et ont été restaurées entre septembre 2006 et février 2008 par Jean-Marc Stouffs. ce sont là de véritables fresques (pigments délayés à l’eau et déposés à la surface d’un enduit frais) avec des couleurs caractéristiques de la période romane : blanc, noir, gris, jaune, orangé, rouge, obtenues avec de la chaux, de l’ocre, de l’hématite et du noir de carbone. Elles figurent trois moments de la vie du Christ : sa venue dans le monde (Annonciation, Bain de l’Enfant, Adoration des Mages), la période évangélique (les apôtres) et son retour glorieux sur terre lors de la Parousie (Christ en majesté, entouré d’un chérubin, d’un séraphin, de quatre archanges avocats et des symboles des quatre évangélistes).

Réalisées au début du XIIème siècle, elles avaient été dissimulées par plusieurs couches d’enduits et ont été restaurées entre septembre 2006 et février 2008 par Jean-Marc Stouffs. ce sont là de véritables fresques (pigments délayés à l’eau et déposés à la surface d’un enduit frais) avec des couleurs caractéristiques de la période romane : blanc, noir, gris, jaune, orangé, rouge, obtenues avec de la chaux, de l’ocre, de l’hématite et du noir de carbone. Elles figurent trois moments de la vie du Christ : sa venue dans le monde (Annonciation, Bain de l’Enfant, Adoration des Mages), la période évangélique (les apôtres) et son retour glorieux sur terre lors de la Parousie (Christ en majesté, entouré d’un chérubin, d’un séraphin, de quatre archanges avocats et des symboles des quatre évangélistes).

L’association des Amis de Vals

L’Association des amis de Vals a été fondée le 8 septembre 1959 sous l’impulsion de l’Abbé Durand a pour but la protection, le développement, la mise en valeur et l’aménagement du site archéologique. A la fin de l’année 2015 elle comptait 180 membres. Elle édite régulièrement des bulletins – le premier publié en 1980 – présentant des informations sur le village et des articles sur l’archéologie, l’art roman, l’histoire de l’art et des personnalités ayant eu un lien avec Vals.

La municipalité, et son Maire Emmanuel Fabre, particulièrement concerné et actif dans tout ce qui touche au patrimoine, a récemment signé une convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Cette convention devrait permettre à la Commune de lever les fonds nécessaires à la mise en place de différents chantiers qui s’avèrent désormais primordiaux pour l’édifice. www.fondation-patrimoine.org

Puis voici la terrasse. De là, dans les lueurs du matin, le regard va danser sur les crêtes pyrénéennes. Du St Barthélémy au Crabère, l’immensité des montagnes contraste avec ces vieilles pierres repliées sur l’histoire.

Puis voici la terrasse. De là, dans les lueurs du matin, le regard va danser sur les crêtes pyrénéennes. Du St Barthélémy au Crabère, l’immensité des montagnes contraste avec ces vieilles pierres repliées sur l’histoire.

La découverte de Vals est toujours un moment fort et même le plus cartésien des hommes se fait ici un peu pélérin.

Olivier de Robert

Sources :

www.vals-ariege.fr

www.ariege.com

www.pyreneescathares-patrimoine.fr

fr.wikipedia.org

www.photosariege.com